ORÍGENES DE LA ARQUITECTURA

HOMO ERECTUS (1.600.000 – 200.000 a.C.)

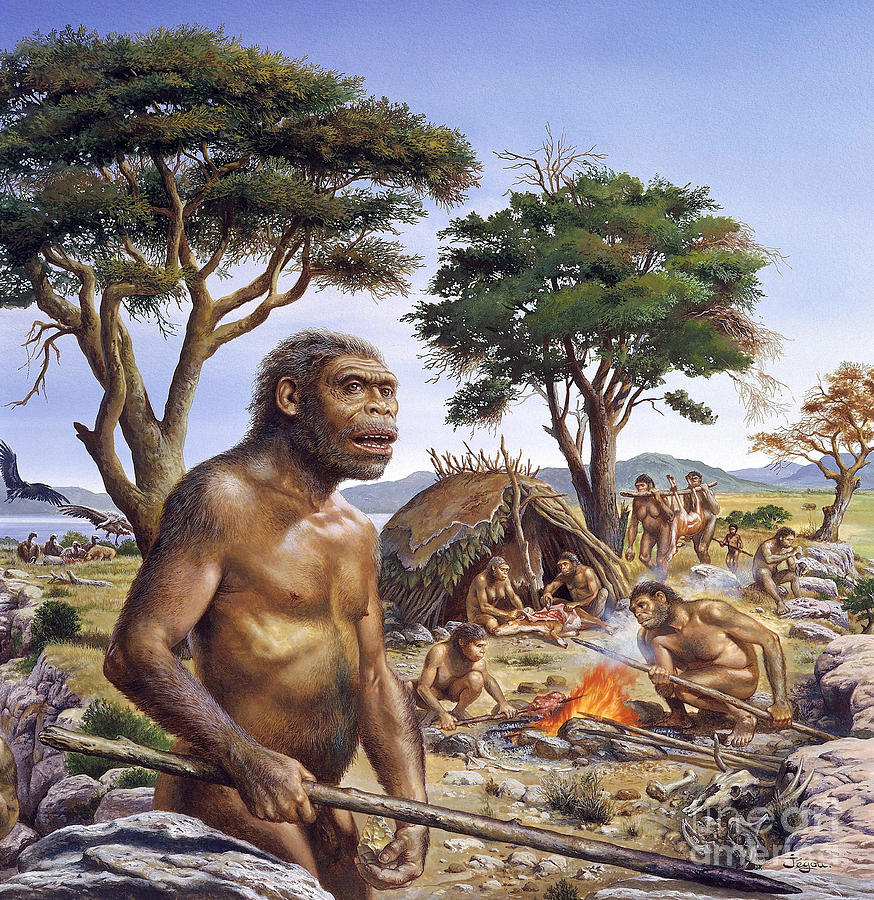

El Homo erectus, que vivió entre 1.600.000 y 200.000 años antes de Cristo, representa un paso significativo en la evolución humana y en el desarrollo de las primeras formas de habitar. Este homínido, uno de los primeros en emigrar desde África, se desplazó hacia el norte, colonizando nuevas regiones. Durante este periodo, el Homo erectus desarrolló la capacidad de controlar el fuego, lo que marcó un avance crucial en su adaptación al medio. El fuego no solo le proporcionó calor y protección frente a depredadores, sino que también introdujo el concepto de hogar como un espacio central para la vida en comunidad (Gamble, 1999; Wrangham, 2009).

Un hallazgo destacado de esta etapa es el asentamiento de «Terra Amata», en Niza, Francia, fechado alrededor de 400.000-300.000 años antes de Cristo. Este lugar es considerado una de las primeras moradas artificiales conocidas. Aquí se identificaron chozas de planta ovalada, con dimensiones de entre 8 y 15 metros de largo por 4 a 6 metros de ancho. Las estructuras estaban compuestas por paredes de ramas ancladas en la arena, reforzadas con piedras, y postes interiores que sostenían la cubierta. Cada choza disponía de un hogar central, lo que fomentaba la interacción social y el trabajo en grupo, esenciales para la supervivencia (Villa, 1983).

En Atapuerca, Burgos, España, se encontraron restos de los primeros pobladores europeos relacionados con el Homo erectus, lo que evidencia su expansión desde África hacia Europa. Estos restos son cruciales para entender la transición de los primeros homínidos hacia especies posteriores como el Homo heidelbergensis (Carbonell & Arsuaga, 1998).

Estas construcciones rudimentarias no solo cumplían una función práctica, sino que también representan los primeros indicios de la arquitectura como un acto consciente de transformar el entorno para satisfacer necesidades humanas. Su organización y diseño reflejan una clara intención de optimizar el espacio para la vida cotidiana y la cohesión social.

HOMO NEANDERTHAL (100.000 – 40.000 a.C.)

El Homo neanderthalensis, que habitó entre 100.000 y 40.000 años antes de Cristo, desarrolló un estilo de vida más sofisticado y comunitario en comparación con sus predecesores. Esta especie vivía principalmente en cuevas, adaptándose a climas fríos en regiones del norte de África, Europa y Oriente.

Los Neandertales comenzaron a pensar en términos simbólicos y espirituales, lo que se refleja en los restos arqueológicos encontrados. En Irak, por ejemplo, se descubrieron sepulturas rodeadas de flores, ramas y alineaciones que probablemente seguían el movimiento del sol. Estos enterramientos sugieren que los Neandertales tenían un concepto de la vida más allá de la muerte y practicaban rituales funerarios.

Socialmente, tenían una estructura compleja que valoraba a los miembros más vulnerables de la comunidad, como los ancianos y los enfermos. Esto se evidencia en enterramientos cuidadosamente realizados, donde estas personas fueron atendidas incluso en sus últimos días, mostrando un nivel avanzado de empatía y cuidado colectivo.

Los asentamientos en cuevas eran ideales para protegerse del clima adverso y garantizar la seguridad de sus comunidades. Estas prácticas y creencias simbolizan un hito en el desarrollo humano, sentando las bases para las primeras nociones de arquitectura simbólica y organización social.

HOMO SAPIENS (40.000 a.C.)

El Homo sapiens, que comenzó a emerger alrededor de 40.000 a.C., representa un gran salto evolutivo en términos de capacidad intelectual y artística. Este periodo se caracteriza por la creación de moradas y el desarrollo de habilidades que reflejan una comprensión avanzada del entorno.

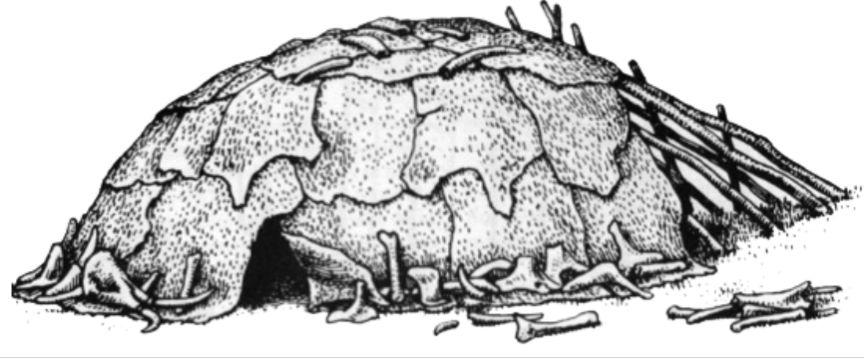

En Europa oriental, se construyeron cabañas circulares con estructuras abombadas, que estaban cubiertas posiblemente con pieles de animales. En la región cercana al río Dniéster, en Ucrania, se hallaron restos de cabañas datadas entre 44.000 y 12.000 años de antigüedad, algunas de las cuales estaban reforzadas con huesos y calaveras de mamuts. Estas viviendas, con diámetros de hasta 9 metros, eran lo suficientemente amplias como para alojar grupos familiares grandes, lo que refleja una organización social más avanzada.

El Homo sapiens demostró una gran capacidad intelectual que se manifiesta en la creación de esculturas y pinturas rupestres, muchas de las cuales se encontraron en cuevas y abrigos naturales. Estas expresiones artísticas no solo muestran su habilidad técnica, sino también un pensamiento simbólico y espiritual.

El Homo sapiens es el antecesor directo del ser humano moderno y representa el desarrollo de capacidades cognitivas y sociales que han definido nuestra especie. Este periodo marca el inicio de una interacción más compleja con el entorno y la consolidación de estructuras que trascienden lo puramente funcional.

NEOLÍTICO (8.000 – 4.000 a.C.)

Entre los años 8.000 y 4.000 a.C., la humanidad experimentó un cambio trascendental con la consolidación de la agricultura y la sedentarización. Este proceso permitió el surgimiento de asentamientos permanentes y dio lugar a una transformación en la manera en que las comunidades humanas interactuaban con su entorno. Las primeras aldeas comenzaron a convertirse en centros complejos de vida organizada, marcando el inicio de las primeras formas de urbanismo.

Un ejemplo destacado de este periodo es Çatalhöyük, en la actual Turquía, una ciudad fundada alrededor del 6.500 a.C. Con una población que llegó a alcanzar los 10.000 habitantes, Çatalhöyük no era únicamente una comunidad agrícola. Su ubicación estratégica la convirtió en un centro comercial vital para el transporte de minerales y otros bienes, lo que subraya la creciente importancia de la actividad económica en la vida social.

La organización espacial de Çatalhöyük refleja una concepción primitiva pero ingeniosa de la vida urbana. Las viviendas estaban construidas en ladrillo de adobe, con techos de madera recubiertos con barro apisonado y esteras vegetales. Estas casas se disponían en agrupaciones compactas, separadas únicamente por pequeños patios, y carecían de calles. El acceso a las viviendas no se hacía a través de puertas tradicionales, sino por escaleras que conducían a agujeros en los techos, lo que ofrecía seguridad y aislamiento. Este diseño, junto con la presencia de una muralla defensiva que rodeaba el asentamiento, muestra la preocupación por la protección de los habitantes en una época de crecientes tensiones sociales.

La vida en Çatalhöyük también estaba marcada por la complejidad organizativa. Las actividades agrícolas se complementaban con el comercio, mientras que la construcción de viviendas permanentes reflejaba un avance significativo en la relación del ser humano con el espacio que habitaba. Este periodo sentó las bases para las civilizaciones posteriores, consolidando la importancia de la arquitectura como una expresión de la vida colectiva y de las necesidades humanas.

PROTOHISTORIA (4.000 – 3.000 a.C)

Durante este periodo, las primeras grandes ciudades comenzaron a surgir en el valle entre los ríos Tigris y Éufrates, en la región conocida como Mesopotamia, que corresponde al actual Irak. Estas ciudades no solo representaron un avance en la organización social, sino también en la complejidad de las estructuras arquitectónicas y urbanísticas.

La prosperidad económica de estas ciudades se sustentó en la fertilidad de las tierras gracias a los ríos y al desarrollo de técnicas de irrigación avanzadas. Este auge permitió no solo una producción agrícola abundante, sino también el surgimiento de nuevas ocupaciones y habilidades, como la escritura y la alfarería doméstica, que consolidaron las bases de la civilización.

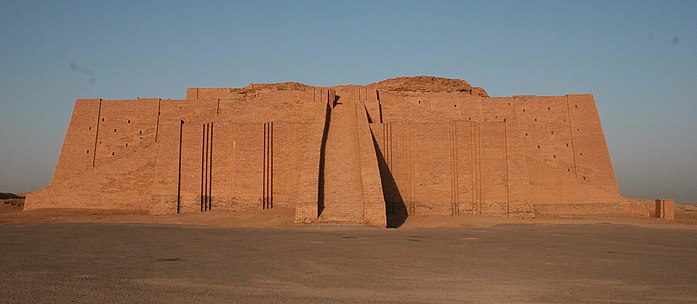

La arquitectura de la protohistoria mesopotámica estuvo dominada por el uso de adobe y ladrillo, materiales accesibles y adecuados para el entorno. Entre los edificios más emblemáticos de este periodo se encuentran los zigurats, imponentes estructuras religiosas que se elevaban sobre las ciudades como una conexión entre la tierra y los dioses. Estas construcciones, con sus plataformas escalonadas, simbolizaban el poder político y religioso de las elites gobernantes y eran el centro de la vida comunitaria.

El Zigurat de Ur, dedicado al dios de la luna Nannar, es uno de los ejemplos mejor conservados y data aproximadamente del año 2.113-2.006 a.C.. Construido bajo el reinado de Ur-Nammu, este templo estableció un modelo arquitectónico caracterizado por su gran plataforma central coronada por otras más pequeñas que se alzaban hacia el cielo.

Aunque las pirámides egipcias comparten cierta similitud estructural, los zigurats no eran tumbas, sino templos religiosos donde se realizaban rituales y sacrificios. De manera similar, estas estructuras se asemejan más a las pirámides escalonadas de las culturas prehispánicas de América Central, aunque desarrolladas en un contexto cultural completamente distinto.

El diseño urbano de estas ciudades reflejaba una organización jerárquica, con templos y palacios en los puntos más prominentes, rodeados de barrios residenciales y áreas de comercio. Este periodo marca un hito en la historia de la arquitectura y la urbanización, estableciendo principios que influirían en las civilizaciones posteriores.

CIVILIZACIÓN EGIPCIA (3.500 a.C.)

Para comprender a los antiguos egipcios y su arquitectura, es esencial reconocer la importancia del río Nilo. Este río no solo definió su geografía y economía, sino que también organizó su vida espiritual y cultural. Los ciclos de inundación y sequía del Nilo permitieron una vida agrícola estable y repetitiva, que brindó prosperidad y una organización social avanzada.

Los egipcios desarrollaron una civilización que perduró casi 3.000 años, caracterizada por una vida apacible y de gran calidad, con múltiples cosechas anuales gracias a las fértiles tierras aluviales. Su sociedad giraba en torno a los ejes fundamentales del río (norte-sur) y el sol (este-oeste), que organizaban no solo su religión, sino también su arquitectura y planificación urbana. Este diseño se manifestaba en la disposición de templos, ciudades y campos en una retícula ortogonal precisa.

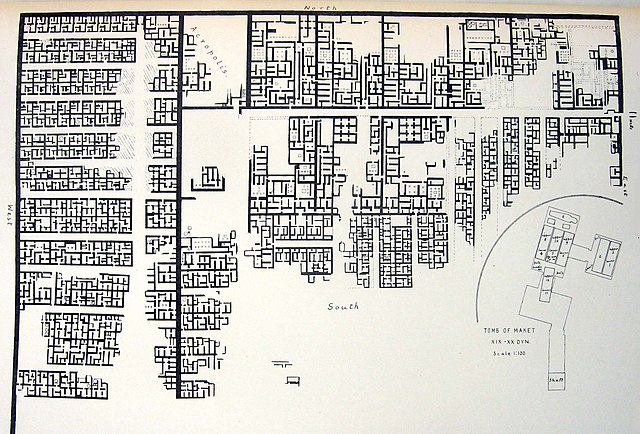

Un ejemplo notable de planificación urbana es la ciudad de Lahun, fundada por Sesostris alrededor del año 1.895 a.C., donde la organización de los espacios refleja una comprensión avanzada de la funcionalidad y la armonía.

La arquitectura egipcia, reconocida por su monumentalidad, buscaba expresar permanencia e inmortalidad. Sus templos y tumbas eran símbolos de su conexión con lo divino y su preocupación por la vida después de la muerte, un tema que se explora más a fondo en las pirámides y complejos funerarios.

TEMPLOS EGIPCIOS

El templo era el edificio público más importante en el Antiguo Egipto. No solo era un lugar de culto, sino también un centro de aprendizaje, administración y adiestramiento que reflejaba la estructura organizada de la sociedad egipcia. En su diseño, el templo egipcio estaba pensado como la casa de los dioses, con un patio de entrada, una sala de recepción, cámaras privadas y finalmente el santuario que albergaba la residencia simbólica de la divinidad.

La arquitectura de los templos se basaba en la permanencia e inmutabilidad. A lo largo de 2.700 años, las formas y detalles arquitectónicos experimentaron pocos cambios, lo que muestra el compromiso egipcio con la continuidad y el orden. Estas estructuras se caracterizaban por su monumentalidad, con grandes masas de piedra y una regularidad rítmica que simbolizaban solidez, durabilidad y seguridad.

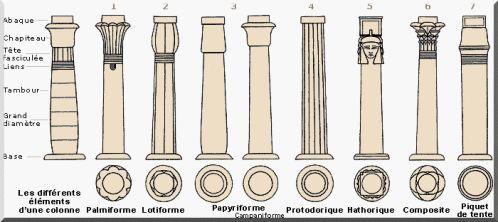

Las columnas, un elemento distintivo de los templos egipcios, adoptaban formas inspiradas en la naturaleza, como los capiteles papiformes, lotiformes o campaniformes, representando flores de papiro y loto. Estas expresiones arquitectónicas no solo eran funcionales, sino que también transmitían un mensaje visual de conexión con el entorno y con la espiritualidad.

PIRÁMIDES EGIPCIAS

Las pirámides egipcias son una de las manifestaciones arquitectónicas más icónicas de la antigüedad. Estas estructuras reflejan la obsesión de los egipcios con la vida después de la muerte y su búsqueda de la inmortalidad. Consideradas construcciones eternas, las pirámides eran tumbas monumentales diseñadas para proteger el cuerpo del faraón y sus bienes en el más allá.

El arquitecto Imhotep revolucionó la arquitectura funeraria en el año 2650 a.C. al diseñar la pirámide escalonada de Zoser en Saqqara. Este diseño transformó las tradicionales mastabas, estructuras funerarias rectangulares de una sola planta, en un modelo escalonado que introdujo el concepto de elevación hacia los dioses. Imhotep reemplazó los materiales tradicionales, como el ladrillo de adobe y troncos de madera, por mampostería de piedra caliza, estableciendo un estándar para las construcciones posteriores.

Las pirámides no eran estructuras aisladas; formaban parte de un complejo arquitectónico más amplio que incluía templos, pórticos, capillas y murallas, diseñados para enmarcar la vida espiritual del faraón. La Pirámide de Zoser representa un hito en la evolución de la arquitectura egipcia y marcó el camino para las pirámides de Giza, que alcanzarían su perfección geométrica en siglos posteriores.

LA ARQUITECTURA GRIEGA (1.200 – 146 a.C.)

La arquitectura griega, influenciada inicialmente por las tradiciones egipcias, evolucionó para convertirse en un estilo único que reflejaba los valores y aspiraciones de su sociedad. Este arte arquitectónico expresaba la exaltación de las capacidades humanas, un legado que se convirtió en el fundamento de la cultura occidental.

Los griegos buscaban constantemente el equilibrio y la armonía en sus construcciones, combinando elementos verticales, como columnas, con elementos horizontales de carga. Cada elemento arquitectónico, desde los sillares hasta las esculturas, era meticulosamente elaborado, no con el propósito de exhibir riqueza, sino como una forma de honrar a los dioses y a la polis (ciudad-estado).

El objetivo principal de su arquitectura era alcanzar la excelencia en forma, detalle y ejecución. Para los griegos, la arquitectura no solo debía ser funcional, sino que también debía reflejar el ideal humano de perfección, asegurando así la inmortalidad en la memoria colectiva.

EL TEMPLO GRIEGO

El templo era el edificio más importante en la arquitectura griega, dedicado al culto de una divinidad. Su diseño partía de una plataforma escalonada llamada estilóbato, sobre la cual se erigían columnas que soportaban el entablamento. En su interior, el núcleo del templo, conocido como la Cella o Naos, albergaba la imagen de la divinidad, en un espacio cerrado y sencillo que no era accesible al público general. Solo los sacerdotes y algunos seleccionados podían ingresar.

El diseño inicial de los templos estaba basado en estructuras de madera, evolucionando hacia el uso de piedra alrededor del 1.050 a.C. Las fachadas y exteriores de los templos recibían la mayor atención artística, ya que los rituales y celebraciones se llevaban a cabo en el altar frente al templo, no en su interior.

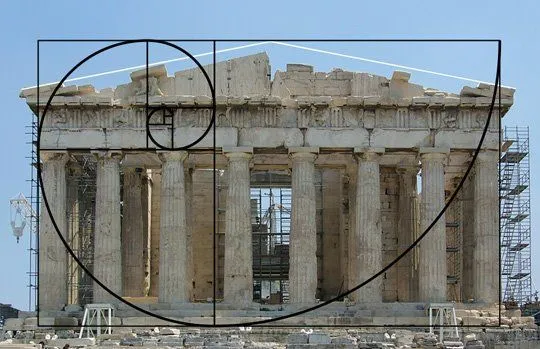

Los arquitectos griegos alcanzaron una perfección técnica y estética utilizando recursos ópticos para corregir deformaciones visuales y lograr una armonía en el conjunto. Las proporciones del templo estaban cuidadosamente calculadas para expresar equilibrio y orden.

Un ejemplo icónico es el Partenón (447-438 a.C.), un templo dórico octástilo (con ocho columnas en cada fachada) dedicado a la diosa Atenea, ubicado en la Acrópolis de Atenas. Este edificio representa la cúspide del diseño y ejecución arquitectónica griega.

EL TEATRO Y EL ESTADIO GRIEGO

Los teatros y estadios fueron estructuras fundamentales en la vida comunitaria de las polis griegas. A diferencia de los romanos, que utilizaban estos espacios principalmente para entretenimiento, los griegos les otorgaron un propósito educativo, cultural y de integración social.

El teatro griego generalmente se construía en las laderas de colinas, aprovechando la topografía natural para crear una estructura semicircular con gradas ascendentes, conocidas como el cavea. La escena del teatro griego era más baja que la romana, lo que permitía a los espectadores disfrutar no solo del espectáculo, sino también del paisaje y la ciudad circundante, reforzando su conexión con la naturaleza y la polis.

Los teatros se diseñaban con proporciones armoniosas y una acústica excepcional, características que permitían que las voces de los actores fueran escuchadas claramente por todos los asistentes, incluso en los niveles más altos. Un ejemplo emblemático es el Teatro de Epidauro, reconocido por su acústica perfecta y su integración con el entorno natural.

Por su parte, los estadios griegos, utilizados para las competencias olímpicas y otros eventos deportivos, eran espacios abiertos de gran tamaño que simbolizaban el valor de la competencia y el entrenamiento físico como parte del ideal griego de armonía entre cuerpo y mente. Estos estadios eran diseñados para albergar a miles de espectadores, integrándose visual y funcionalmente con el paisaje circundante.

LA CASA GRIEGA

La vivienda griega se caracteriza por su simplicidad y su integración con el entorno. A diferencia de los templos y teatros, las casas no eran monumentales ni excesivamente decoradas, reflejando una cultura que valoraba la vida pública al aire libre, como también ocurría en Egipto.

Las casas griegas estaban organizadas alrededor de un patio central o peristilo, un espacio abierto que servía como el corazón del hogar. Las habitaciones se disponían en torno a este patio, que ofrecía luz y ventilación natural. Este diseño sería adoptado más tarde por los romanos, evolucionando en la domus.

El interior de las casas griegas era sencillo, destinado principalmente a las necesidades funcionales de la vida cotidiana. A menudo, se utilizaban materiales locales como piedra y adobe. Sin embargo, debido a su construcción modesta, no quedan casas griegas en buen estado de conservación.

LA ARQUITECTURA ROMANA (1.100 a.C.)

Los romanos revolucionaron la arquitectura al expandirse por toda la cuenca mediterránea y gran parte de Europa, llevando consigo la esencia de la romanitas, o el ideal de civilización romana. Su arquitectura se caracterizó por la creación de espacios interiores monumentales, así como por la integración del paisaje exterior en sus diseños a una escala sin precedentes.

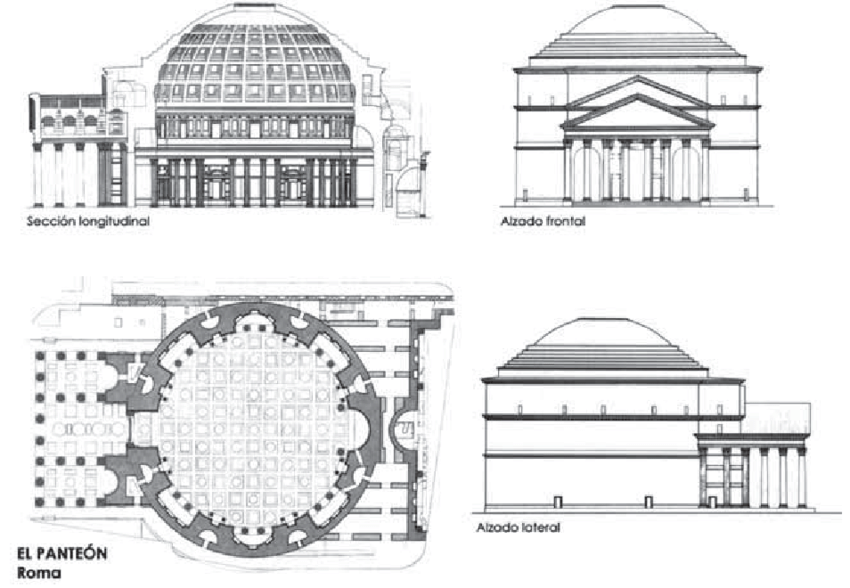

Uno de los mayores avances técnicos fue el descubrimiento del hormigón romano (opus caementicium), que permitió construir estructuras complejas, jugar con luces y sombras, y cubrir grandes espacios interiores mediante el uso de arcos, bóvedas y cúpulas. Este material revolucionario marcó un hito en la arquitectura, haciendo posibles edificios icónicos como el Panteón de Roma.

Los romanos también destacaron en la ingeniería civil, construyendo caminos, carreteras, puentes, acueductos y fortificaciones que no solo sirvieron para la expansión del imperio, sino que también integraron las regiones conquistadas bajo un sistema de infraestructura común.

Su arquitectura no estaba centrada exclusivamente en ideales estéticos, sino que priorizaba la funcionalidad, estabilidad y durabilidad. Esto la diferencia de las arquitecturas griega y egipcia, mientras conserva un aire de magnificencia que reflejaba el poderío del Imperio.

OBRAS CIVILES

Las obras civiles de la Antigua Roma son un reflejo del ingenio y la visión práctica que caracterizaron a esta civilización. Estas construcciones no solo transformaron el entorno urbano, sino que también fortalecieron la cohesión del Imperio al facilitar la conectividad y el acceso a recursos esenciales. Una de las mayores hazañas fue el desarrollo de redes de alcantarillado, como la famosa Cloaca Máxima en Roma, que transportaban las aguas negras hacia los ríos o el mar, asegurando la higiene en las ciudades y reduciendo enfermedades.

Los acueductos fueron otro logro monumental. Estas estructuras permitieron el suministro constante de agua potable a las ciudades, vital para la vida diaria y las termas públicas. Muchos acueductos, como el de Segovia en España, aún permanecen en pie como testigos de la durabilidad y precisión de la ingeniería romana. Paralelamente, la vasta red de carreteras pavimentadas conectó todas las regiones del Imperio, haciendo posible el transporte rápido de bienes, tropas y comunicaciones, y fortaleciendo la unidad territorial.

Los romanos también dominaron el arte de construir puentes, utilizando arcos de piedra para garantizar su estabilidad. Estos puentes no solo conectaban regiones separadas por ríos, sino que también simbolizaban el poder del Imperio al superar obstáculos naturales. Las murallas, por su parte, protegían ciudades estratégicas y destacaban por su resistencia y diseño imponente.

Entre las construcciones conmemorativas, los Arcos de Triunfo ocupan un lugar especial. Estas estructuras no solo celebraban victorias militares y logros imperiales, sino que también servían como propaganda visual, con inscripciones y relieves que narraban las hazañas del emperador. El Arco de Constantino, en Roma, es un ejemplo destacado de esta combinación de funcionalidad y arte.

Cada una de estas obras demuestra el compromiso romano con la funcionalidad, la durabilidad y el legado. Al aprovechar materiales como el hormigón y al perfeccionar el uso del arco, los romanos dejaron una huella imborrable en la historia de la arquitectura y la ingeniería.

EDIFICIOS PÚBLICOS

La arquitectura pública romana destacó por su funcionalidad y monumentalidad, reflejando el poder y la organización del Imperio. Estos edificios servían para actividades sociales, culturales, legales y de entretenimiento, siendo el corazón de la vida urbana romana.

Las termas eran espacios multifuncionales que combinaban baños, bibliotecas, gimnasios y áreas de reunión social. No solo eran lugares para la higiene, sino también centros de vida comunitaria y cultural.

Los teatros romanos derivaron de los griegos, pero adquirieron mayor escala y adaptaciones técnicas. En lugar de aprovechar laderas naturales, se construían con bóvedas de hormigón y gradas radiales sobre pilares de piedra. Estos espacios semicirculares se utilizaban para representaciones teatrales con fines tanto religiosos como educativos.

El circo romano, inspirado en los hipódromos griegos, se destinaba a carreras y espectáculos masivos. El Circo Máximo de Roma es un ejemplo icónico, con capacidad para más de 385,000 espectadores, representando la magnitud de los eventos públicos romanos.

La basílica era un edificio clave en la administración pública, utilizado como tribunal y espacio para actividades legales. Se situaba junto al foro, convirtiéndose en un símbolo del orden jurídico del Imperio.

Los anfiteatros, como el Coliseo de Roma, fueron una innovación destacada, combinando doble teatro en una estructura elíptica. Se usaban para espectáculos como luchas de gladiadores, naumaquias y eventos de gran escala. Con capacidad para más de 55,000 personas, representaban un dominio logístico y arquitectónico impresionante.

CIUDADES ROMANAS

Los romanos diseñaron sus ciudades siguiendo un planeamiento ortogonal, basado en la disposición de los campamentos militares (castrum). Este diseño se caracterizaba por calles que formaban cuadrículas regulares, con manzanas de forma rectangular. Las primeras ciudades romanas, especialmente aquellas fundadas en antiguas colonias griegas, presentaban trazados menos regulares, pero progresivamente se implementaron diseños más organizados.

En el corazón de la ciudad se encontraba el forum, un espacio público cívico rodeado de edificios porticados, similar al ágora griega, pero con una disposición más regular. Este espacio albergaba importantes edificios públicos como la basílica, que desempeñaba funciones judiciales y administrativas.

Desde el forum partían las dos principales vías de la ciudad:

- Cardo (Norte-Sur)

- Decumanus (Este-Oeste)

Este sistema de calles principales, junto con el trazado ortogonal, ha perdurado en muchas ciudades modernas, reflejando la influencia romana en el urbanismo actual. Además, las ciudades romanas estaban protegidas por murallas y puertas fortificadas, que garantizaban la seguridad de sus habitantes.

EDIFICIOS RELIGIOSOS

Los romanos incorporaron influencias de los órdenes griegos en sus templos, pero los adaptaron con un enfoque más práctico y monumental, reflejando su inclinación hacia el naturalismo y la vitalidad heredada de los etruscos. A los órdenes griegos clásicos (dórico, jónico y corintio), añadieron los estilos toscano y compuesto, ampliando su repertorio arquitectónico.

Los templos romanos solían estar construidos sobre podios elevados, a los que se accedía por una escalinata frontal alineada con la entrada principal. Esto los distinguía de los templos griegos, que generalmente estaban rodeados de escalinatas en todos sus lados. Además, muchos eran seudoperípteros, con columnas laterales adosadas a las paredes de la cella, reduciendo la cantidad de espacio requerido.

Experimentaron con nuevas formas de planta, como las circulares y cruciformes, y adoptaron elementos de otras culturas, como el arco y la bóveda de los etruscos. Esto les permitió superar problemas técnicos y cubrir grandes espacios interiores con cúpulas, como se observa en el Panteón de Roma (118-128 d.C.), un templo dedicado a todos los dioses y ejemplo máximo de los logros arquitectónicos romanos.

El uso de materiales como el hormigón y la adaptación de tradiciones arquitectónicas extranjeras dieron a los edificios religiosos romanos una identidad única, que combinaba la funcionalidad con una majestuosidad inconfundible.

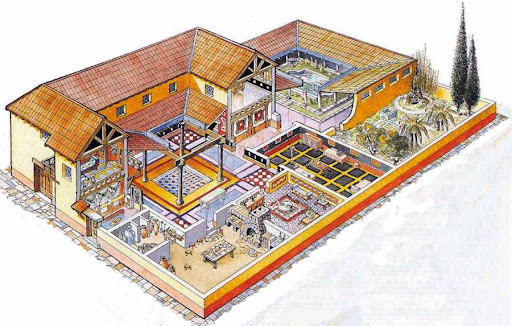

LA DOMUS

La domus era la residencia típica de las clases altas romanas, diseñada para ofrecer comodidad y reflejar el estatus social de sus habitantes. Estas viviendas se organizaban alrededor de un atrium, un espacio central con un impluvium (un estanque pequeño para recolectar agua de lluvia). Este espacio era el núcleo de la casa, rodeado de habitaciones destinadas tanto a actividades públicas como privadas.

En la parte posterior de la domus solía haber un espacio abierto, como un jardín o huerto, que añadía un componente natural al diseño. Las paredes y suelos estaban decorados con mosaicos, frescos y esculturas, demostrando el refinamiento de los propietarios. Además, contaban con sistemas avanzados de agua, desagüe y calefacción, lo que las convertía en un modelo de eficiencia doméstica.

LA INSULA

La insula era el tipo de vivienda urbana destinada a las clases bajas, representando la mayoría de la población romana. Estas edificaciones eran bloques de apartamentos de tres o cuatro plantas, divididos en unidades habitacionales más pequeñas. Se construían con materiales de menor calidad, como madera y ladrillos baratos, lo que las hacía vulnerables a incendios y derrumbes.

Cada piso estaba dividido en espacios para la cocina y el descanso, y frecuentemente eran ocupados por varias familias a la vez. Las insulae no tenían sistemas de calefacción complejos, por lo que los habitantes dependían de pequeños fogones para cocinar y calentarse, lo que incrementaba el riesgo de incendios.

LA EDAD MEDIA (400 d.C.)

Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C., las estructuras políticas y culturales sufrieron un colapso profundo. Las invasiones bárbaras en las fronteras del imperio provocaron una progresiva desintegración que inició en el siglo II d.C., paralizando casi por completo la construcción de edificios públicos romanos hacia el siglo V d.C. En el año 410, los visigodos saquearon Roma, marcando uno de los episodios más simbólicos de esta decadencia, para luego desplazarse hacia el oeste, asentándose en territorios como España y el norte de África.

Lo que alguna vez fue el vasto y esplendoroso Imperio Romano se transformó gradualmente bajo la influencia del cristianismo. Las iglesias y otros edificios religiosos surgieron como los nuevos centros de poder, eclipsando el papel de los antiguos foros, templos y demás infraestructuras públicas. Así, la gloria de la Roma pagana quedó relegada al pasado, mientras un nuevo imperio cristiano florecía en Oriente, con Constantinopla como su epicentro. En esta transición, muchas técnicas pictóricas, escultóricas y arquitectónicas clásicas se perdieron o dejaron de practicarse, al considerarse poco acordes con los ideales religiosos de la época.

La arquitectura de la Edad Media comenzó a definir un lenguaje distinto, pero sin desvincularse por completo del legado greco-romano. Este legado continuaría influenciando la construcción de edificios hasta el Renacimiento, cuando sería reinterpretado y elevado nuevamente a su máxima expresión en el mundo occidental.

BIBLIOGRAFÍA

Gamble, C. (1999). The Palaeolithic Societies of Europe. Cambridge University Press.

Wrangham, R. (2009). Catching Fire: How Cooking Made Us Human. Basic Books.

Hoffecker, J. F. (2002). Desolate Landscapes: Ice-Age Settlement in Eastern Europe. Rutgers University Press.

Crawford, H. (1991). Sumer and the Sumerians. Cambridge University Press.

Woolley, C. L. (1939). Ur of the Chaldees. Penguin Books.

Wilkinson, T. A. H. (2003). The Rise and Fall of Ancient Egypt. Bloomsbury.

Lehner, M. (1997). The Complete Pyramids: Solving the Ancient Mysteries. Thames & Hudson.

Wilkinson, R. H. (2003). The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. Thames & Hudson.

Vitruvio. (1999). De architectura. Cambridge University Press. (Trabajo original del siglo I a.C.).

Pollitt, J. J. (1990). The Art of Ancient Greece: Sources and Documents. Cambridge University Press.

Lancaster, L. C. (2005). Concrete Vaulted Construction in Imperial Rome: Innovations in Context. Cambridge University Press.

Sear, F. (1983). Roman Architecture. Cornell University Press.

Heather, P. (2006). The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians. Oxford University Press.

Brubaker, L., & Haldon, J. (2011). Byzantium in the Iconoclast Era, c. 680–850: A History. Cambridge University Press.